Cet article a été initialement publié dans le magazine Folklife rédigé par la Smithsonian Institution, dans le cadre de la série "Un courant de voix" présentée conjointement par le projet ELP (Projet langues en danger) et le Smithsonian CFCH (Centre Smithsonian des traditions populaires et du patrimoine culturel).

Je m'appelle Sammy Mbipite et je suis originaire de Beyo, un village côtier situé à l'extrême sud du Cameroun. Je suis Iyasa (prononcé "ee-ya-sa"), et je suis un linguiste passionné par ma langue et ma culture. Je suis l'aîné d'une famille de sept enfants cent pour cent Iyasa. J'aime ma langue et j'ai toujours voulu travailler pour soutenir la communauté linguistique Iyasa. J'ai été le premier et le seul de ma famille à aller à l'université, où j'ai étudié la linguistique. C’est là-bas que j’ai découvert l’envie, l'amour et la volonté de trouver des moyens de travailler en faveur de ma langue.

En 2018, mes collègues et moi avons eu l'idée de créer un atelier de formation pour les jeunes sur la documentation linguistique et la revitalisation de la langue Iyasa. Depuis, notre association, nommée Iyasa Éboó, est devenue bien plus qu'un simple atelier, et j'aimerais partager cette histoire avec vous.

Pourquoi cet atelier était-il nécessaire ? Il est important de comprendre la situation actuelle de la langue et du peuple Iyasa. Dans le monde entier, des milliers de langues sont à risque de disparaître. Dans la plupart des cas, cette extinction se produit sur plusieurs générations : au fil du temps, les enfants et les jeunes arrêtent de parler la langue, jusqu'à ce qu’elle ne soit parlée que par les anciens, puis, un jour, plus du tout.

C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés avec l’iyasa. L'iyasa est une langue minoritaire, menacée et peu documentée, parlée sur la côte du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Il s'agit d'une langue bantoue (de la même famille que le swahili, le lingala et de nombreuses autres langues majoritaires africaines). La majorité de ceux qui la pratiquent vit au Cameroun dans le district de Campo, département de l'Océan, région du Sud. Leur nombre est minime : 2 000 à 3 000 personnes seulement parlent encore bien la langue. Dans la plupart des villages et des villes, les enfants grandissent en parlant le français, pas l'iyasa. Ce sont les jeunes de quinze à trente ans environ, qui constituent le dernier recours avant la disparition de la langue. Beaucoup d'entre eux comprennent l'iyasa et peuvent le parler dans une certaine mesure, mais ils parlent surtout le français.

J'ai donc imaginé un programme pour travailler avec les jeunes, ceux qui justement commencent à perdre notre langue afin de la sauvegarder ainsi que notre culture. Il a débuté en 2018 par un atelier de sensibilisation et de formation sur la documentation linguistique et la conservation des langues. Avec mes collègues Arnauld Djowe et Anna Belew, j'ai planifié un atelier de deux semaines (financé par le Fonds pour les langues en danger) afin d'enseigner aux jeunes les compétences de base pour savoir documenter, lire et écrire l'iyasa. Notre objectif était de leur permettre de renouer avec leur langue et leur culture, et de leur donner un moyen de s'impliquer dans le travail linguistique.

D'autres travaux ont été réalisés autour de notre langue. Il y a quelques années, la Société internationale de linguistique (SIL), une association de traduction de la Bible, a lancé un projet de développement linguistique appelé Comité d'étude de la langue Iyasa (CELI). Après de nombreux efforts et beaucoup de dévouement, le CELI a élaboré un livret sur l’alphabet iyasa et un guide d'orthographe; ainsi qu'une traduction de certains livres de la Bible.

Malgré les efforts et les sacrifices consentis par certaines personnes, l'ensemble de la population Iyasa, en particulier les jeunes, n'a pas semblé adhérer et participer au projet CELI. Au contraire, ils se sont sentis mis à l'écart, ou qu’ils n’étaient pas les bienvenus. Le travail semblait réservé aux membres du SIL, qui étaient tous des anciens, et qui estimaient pour leur part que les jeunes étaient tous irresponsables, insolents, sans volonté ni intérêt pour le développement de la langue. Le fossé intergénérationnel était palpable.

Nous voulions nous assurer que les jeunes se sentent les bienvenus au cœur de ce programme. Nous voulions surtout leur permettre de choisir eux-mêmes comment approcher leur travail sur la langue, plutôt que de leur imposer une façon de faire. La première chose dont nous avions besoin, c'était des participants. Le mois précédant le nouvel atelier pour les jeunes, Arnauld et moi avons parcouru la région où la langue iyasa est pratiquée. Nous avons parlé aux parents et aux jeunes de cette " école d'été " et nous avons choisi dix-sept jeunes intéressés par la langue et la culture iyasa. Nous voulions être sûrs d'inviter des jeunes motivés et enthousiastes à l'idée d'apprendre, afin que l'atelier soit une réussite.

Au cours de l’atelier, nous avons discuté avec les jeunes du risque de disparition dans lequel se trouvait leur langue, ce qui les a profondément touché . Ils se sont sentis poussés à agir : ils voulaient renouer avec leur langue et œuvrer pour sa protection.

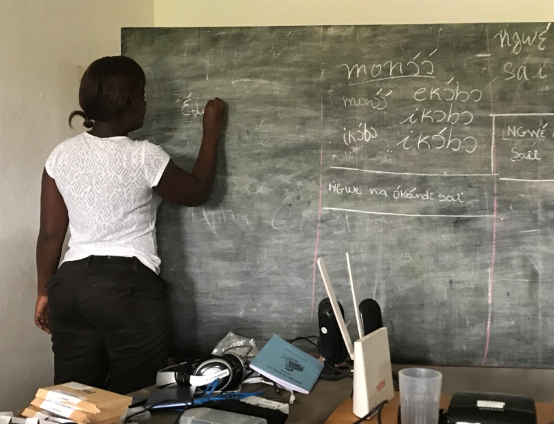

Les élèves se consacrèrent avec enthousiasme à l'apprentissage des méthodes proposées par l'atelier. Elles comprenaient l'apprentissage de l'alphabet et de l'écriture en iyasa, de l'utilisation d'enregistreurs audio pour recueillir des histoires et des connaissances, et de l'utilisation d'ordinateurs pour transcrire et gérer les données recueillies.

Aucun des élèves n'avait appris à lire ou à écrire l'iyasa auparavant, et ils étaient ravis d'acquérir cette compétence. Le jour où nous avons appris l'alphabet pour la première fois, ils ont même ignoré la pause déjeuner afin de pouvoir rester dans la salle de classe et s'entraîner à écrire des mots iyasa sur le tableau !

Tous les élèves étaient également très enthousiastes à l'idée de s'exercer à l'utilisation des ordinateurs. Certains d'entre eux avaient déjà des connaissances en informatique, mais d'autres n'avaient que peu ou pas d'expérience. Les jeunes sont toujours enthousiasmés par la technologie, et ces derniers ne dérogèrent pas à la règle. Ils acquirent toutes les compétences informatiques beaucoup plus rapidement que nous l'avions prévu, et ils firent preuve de patience et de gentillesse les uns envers les autres : les étudiants plus expérimentés aidaient volontiers les débutants à ouvrir des programmes, à utiliser la souris et le clavier, etc. Les élèves étaient vraiment déterminés à apprendre en groupe, ils soutenaient leurs amis et leurs camarades de classe.

L'ensemble de l'atelier fut une aventure unique et captivante. Chaque matin, avant le début de la session, un élève devait présenter une devinette ou une question relative à la culture iyasa. Cela pouvait être un objet dont les élèves essayaient de trouver le nom en iyasa ou une activité traditionnelle à décrire. Les étudiants se mettaient également au défi, pendant le week-end, d'apprendre à fabriquer un objet artisanal iyasa, comme une jupe en raphia, un petit bateau avec des pagaies ou un petit tambour traditionnel. En plus de ça, les élèves rentraient chez eux chaque jour avec des devoirs et des questions à poser à leurs parents, leurs grands-parents et leurs voisins, qui leur fournissaient de bonnes informations. Ils choisissaient des sujets qui les intéressaient, comme la médecine traditionnelle, les recettes ou les chansons, et réalisaient des enregistrements avec les membres de leur famille. C’était beau de voir la motivation avec laquelle ils approchaient ces tâches. Les jeunes eurent ainsi eu l'occasion de renouer avec les membres plus âgés de leur famille et d'avoir un sujet de discussion et de travail en commun.

« Si nous ne faisons pas tout ça, nos enfants ne sauront pas ce que nos ancêtres ont fait sur Terre », explique Hermine Bothe, une participante à l'atelier, à propos de son expérience. « Tout ce que je peux dire aux autres jeunes, c'est de rejoindre le groupe pour qu'ils apprennent toutes les petites choses que nous avons apprises nous aussi. »

L'atelier s'acheva par une cérémonie de clôture, à laquelle furent invités tous les parents et les autres membres de la famille, ainsi que les aînés du comité linguistique. Nous étions tous un peu nerveux, car le comité linguistique avait des doutes quant à l'implication des jeunes dans le travail linguistique. Mais les aînés du comité se montrèrent fiers du travail accompli par les jeunes et émerveillés par tout ce qu'ils avaient appris. Ils ne manquèrent pas d'encourager et de féliciter l'initiative et le projet qui en avait résulté.

Touchés et motivés par tout ce qu'ils avaient appris au cours de l'atelier, les jeunes étudiants décidèrent de former une association afin d'être plus efficaces au sein de la communauté. Ils l'ont appelé Iyasa Éboó ( " Iyasa en avant " ). Nous avons également adopté ce nom pour désigner notre atelier. Comme première action concrète, les étudiants ont choisi d'unir leurs efforts pour créer un livre sur les jeux traditionnels Iyasa.

« Ces jeux étaient déjà en train de disparaître »,dit Arnauld Ingride Djowe, président d'Iyasa Éboó. « Il y a des jeux auxquels je jouais quand j'avais sept ans qui n’existe plus. Avec l'aide de nos promoteurs et formateurs, nous sommes amenés à nous rappeler de notre culture, de ces jeux qui sont déjà en voie d'extinction. C’est en rejouant à certains jeux que je me suis rappelé de ceux qui sont déjà en train de disparaître. C'est donc un effort essentiel. Je suis très heureux car désormais ces jeux ne disparaîtront pas. À l’avenir, nos enfants et nos petits-enfants sauront les reconnaître grâce aux documents que nous produisons actuellement ».

Pour ce faire, il a été nécessaire de solliciter l'aide et les connaissances des anciens, car la plupart des jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas les jeux traditionnels. Contrairement aux interactions tendues entre les aînés et les jeunes au CELI, cette fois les aînés n'ont pas hésité à aider ! Au contraire, ils leur ont volontiers expliqué les différents jeux et les ont même aidés à jouer de manière concrète et pratique. Ce fut l'un des rares, mais vraiment merveilleux moments où l'on a vu une communication et une connexion intergénérationnelles réelles.

Pour les anciens, le projet de jeux traditionnels a engendré la nostalgie de leur enfance, mais aussi un réel plaisir à transmettre leurs connaissances à la jeune génération et de la voir désireuse d'en apprendre davantage. Les jeunes étaient fiers de découvrir qu'il y avait des choses aussi intéressantes dans leur culture, comme ces jeux qui avaient apporter du bonheur et la joie d'être ensemble.

« Ce que ces enfants font au cœur du programme d'Iyasa Éboó mérite d'être encouragé », déclare Adolphe Idjabe II, professeur d'école secondaire et membre du CELI, qui a accompagné ses frères cadets dans le projet. Son interview a été traduite de l'iyasa vers l'anglais. « Pourquoi ? Parce qu’ils sont la source qui aidera les générations futures à apprendre la langue, à la maîtriser et à comprendre la culture de notre peuple. »

Après la fin de l'atelier, Iyasa Éboó a continué. En tant que co-fondateur, je continue d'encadrer et de superviser les étudiants. Arnauld continue d'organiser des réunions pour le groupe à son domicile. Non seulement l'association s'est maintenue, mais elle s'est développée !Les élèves ont parlé à leurs amis de ce qu'ils avaient appris et du plaisir d'être ensemble pour apprendre la culture et la langue. Rapidement, le groupe a doublé en taille, passant à trente-cinq membres. Ils ont également commencé à organiser des journées de jeux traditionnels à la plage, pour que les jeunes puissent mettre en pratique ce sur quoi ils écrivent et passer du temps ensemble à parler en iyasa.

Le projet Iyasa Éboó a été apprécié par l'ensemble de la communauté mais n'a pas encore atteint le cœur de ses objectifs, c’est-à-dire voir de nombreux jeunes produire des livres, des enregistrements vidéo et audio, etc. afin de populariser et de revitaliser la culture iyasa.

Il y a plusieurs raisons à cela, mais le problème principal c’est la pauvreté. Tous les jeunes sont issus de familles pauvres et la recherche du pain quotidien est la priorité de chacun. Ils sont soit étudiants, soit pêcheurs. Le problème du développement des langues devient donc secondaire, même s'il les passionne. La pauvreté de la région entraîne d'autres difficultés telles que le manque d'accès à des imprimantes, à des espaces de réunion et au transport entre les villages. Et la pauvreté alimente aussi le manque de confiance en soi de certains jeunes. De nombreux jeunes ne prennent pas d'initiatives car ils ne se sentent pas à la hauteur ou ne croient pas pouvoir atteindre leurs objectifs. Pour beaucoup, cela est dû à leur niveau d'éducation limité.

Nous espérons donc que le livre sur les jeux traditionnels d'iyasa sera une sorte de catalyseur, quelque chose de motivant. Lorsque ces jeunes verront que tout leur travail profite à la communauté et qu'ils ont créé quelque chose d'extraordinaire avec les compétences et les connaissances qu'ils ont acquises, ils commenceront à croire davantage en eux-mêmes.

Il était également important de réunir les anciens et les jeunes, afin de guérir les relations entre ces groupes. Les anciens ont l'expérience et la connaissance du peuple et de la culture iyasa, mais ils n'ont souvent plus assez de force pour utiliser leurs connaissances pratiques, en particulier dans le domaine des jeux. Les jeunes ont la force et l'énergie nécessaires, mais ils ont besoin de connaissances. Les jeunes sont également plus compétents en matière de nouvelles technologies, surtout après l'atelier. Ces technologies sont incontournables, nous devons donc les mettre au service de notre langue et de notre culture. Travailler ensemble est un grand avantage pour tous. Nous pouvons faire beaucoup plus ensemble que séparément.

Nous voulons encourager davantage d'initiatives collectives et individuelles visant à améliorer la langue et la culture iyasa, et nous pensons qu'Iyasa Éboó est un merveilleux modèle, non seulement pour la communauté iyasa, mais aussi pour tous les autres jeunes du monde entier qui souhaitent promouvoir leur langue et renouer avec elle.

À propos de l'auteur

Sammy Mbipite est un linguiste iyasa passionné par sa culture et sa langue. Il vit de la manière traditionnelle iyasa en tant que pêcheur. Il est co-fondateur de l'association Iyasa Éboó et est titulaire d'une Licence en Linguistique et d'une Maîtrise en Traduction de l'Université de Yaoundé I.